太田市、呑龍文庫ももとせ。ここは季節に合わせたお茶とお菓子を楽しめる日本茶カフェであり、本格的な茶道文化へのやさしい入口でもあります。今回は、そんなももとせを営む亭主の木口和也さん、そして3代目店長の真尾京子さんにお話を伺いました。

2月の終わり、この日はよく晴れ、久々の暖かさがやってきた。

上毛かるたの「お」、「太田金山 子育て呑龍」の句で親しまれている、太田市・金山南麓の大光院。「呑龍文庫ももとせ」は、その参道に佇む日本茶カフェだ。

仏具店として始まったこの建物は、その後ギャラリー、美容室とその役割を変えたのち、2011年に呑龍文庫ももとせとして生まれ変わった。入口には小さな看板と市松模様の暖簾がかけられ、通りゆく人々を静かに受け入れている。

お茶を通して感じる、春の訪れ

「今日は、こちらをぜひ召し上がっていただきたくて」。お話を伺うために席につくと、真尾さんがお茶を淹れてくれた。

月替りのお茶、 滋賀朝宮産の「香駿(こうしゅん)」。口に含むと桜餅を思わせる甘やかな香りが鼻から抜け、春めいていく季節を感じさせる。

「桜を見ながら飲みたくなる、そんな味と香りがしませんか? いま日本茶業界では、香りに特化したお茶が注目されているんですよ」

お茶請けには、桐生市の和菓子店「香雲堂」から届く週替わりのお菓子。この日の一品は「春の雪(はるのゆき)」。しっとりとした薯蕷饅頭の生地に、紅餡が包まれている。

このお菓子のイメージは、春に儚く降る雪。菓子切りを入れると、ふかっとした感触が返ってくる。優しい甘さが舌の上にゆっくりと広がり、それがお茶の旨味と調和して、幸せなため息が出る。

「本当においしいお茶」と出会う場所

ももとせは、全国各所から選りすぐりのおいしい日本茶を楽しむことができる10席ほどの小さなお店。1時間/1ドリンクの時間制で、最小1時間から最大4時間まで利用できる(予約優先制)。木口さんは、「ももとせでは、日常茶も含め、3煎以上楽しめるお茶しか置いていません。決して安くはないお金をいただいている以上、3煎は楽しんでほしいんです」と語る。

また、真尾さんによると、同じ煎茶でも温度によって抽出される成分(カテキンやアミノ酸のバランス)が異なるため、2煎目、3煎目になるにつれ味わいが変化していくという。さらにはお茶の色、水色(すいしょく)も移ろい、視覚でも楽しむことができるのだそう。ももとせで、上級煎茶や高級茶を内側が白い湯呑みで提供しているのはそのためだ。

そもそも、「おいしいお茶」とは何か。ひとつは、茶葉が良質であることだ。木口さんによれば、茶葉のランクには「手間の違い」が大きく影響するのだそう。

「一般的には、生産過程にこだわるほど、茶葉は高級になります。有機栽培であるとか、葉を柔らかくするために日光をカットするとか。高級抹茶の原料、碾茶(てんちゃ)の農園では肥料としてニシンやイワシを使うところもあるんです」

そして農作物であるお茶は、天候や環境に品質が左右されてしまう。そのため、茶問屋が「合組(ごうぐみ)」と呼ばれるブレンドで安定した味を作り上げることが一般的だ。単一の茶葉を使用した“シングルオリジン”のお茶も用意し、こちらは品種の味をストレートに感じることができる。

また、高級なお茶ほど味が繊細で適切な温度管理が求められることから、ももとせでは高級茶や上級煎茶はスタッフが丁寧に淹れることになっている。

「生産者や問屋さんが気合を入れて作ったお茶は、本当においしい。だからこそ、そのポテンシャルを最大限に引き出して提供したいんです。高いお茶には、それに見合う価値があると思っています。一方で、日常茶はもっとカジュアルに。ご自身のペースで2煎、3煎と楽しんでください」

茶道への、やさしい入口

ももとせでは、店内に揃う上質な茶器をはじめ、音楽、そして空間づくりにまで細やかな気配りがなされている。それは、ここが気軽に楽しめるカフェでありながらも、伝統的な茶道文化から出発している場所だからだ。

「ご自宅でも煎茶や抹茶を飲むことはできますから、せっかくなら、ももとせに来なければできない体験をしてほしいんです」と木口さん。ただお茶を提供するだけではなく、「お茶を飲む時間そのもの」を大切にする——それは、まさに茶道の考え方と通じるものがある。

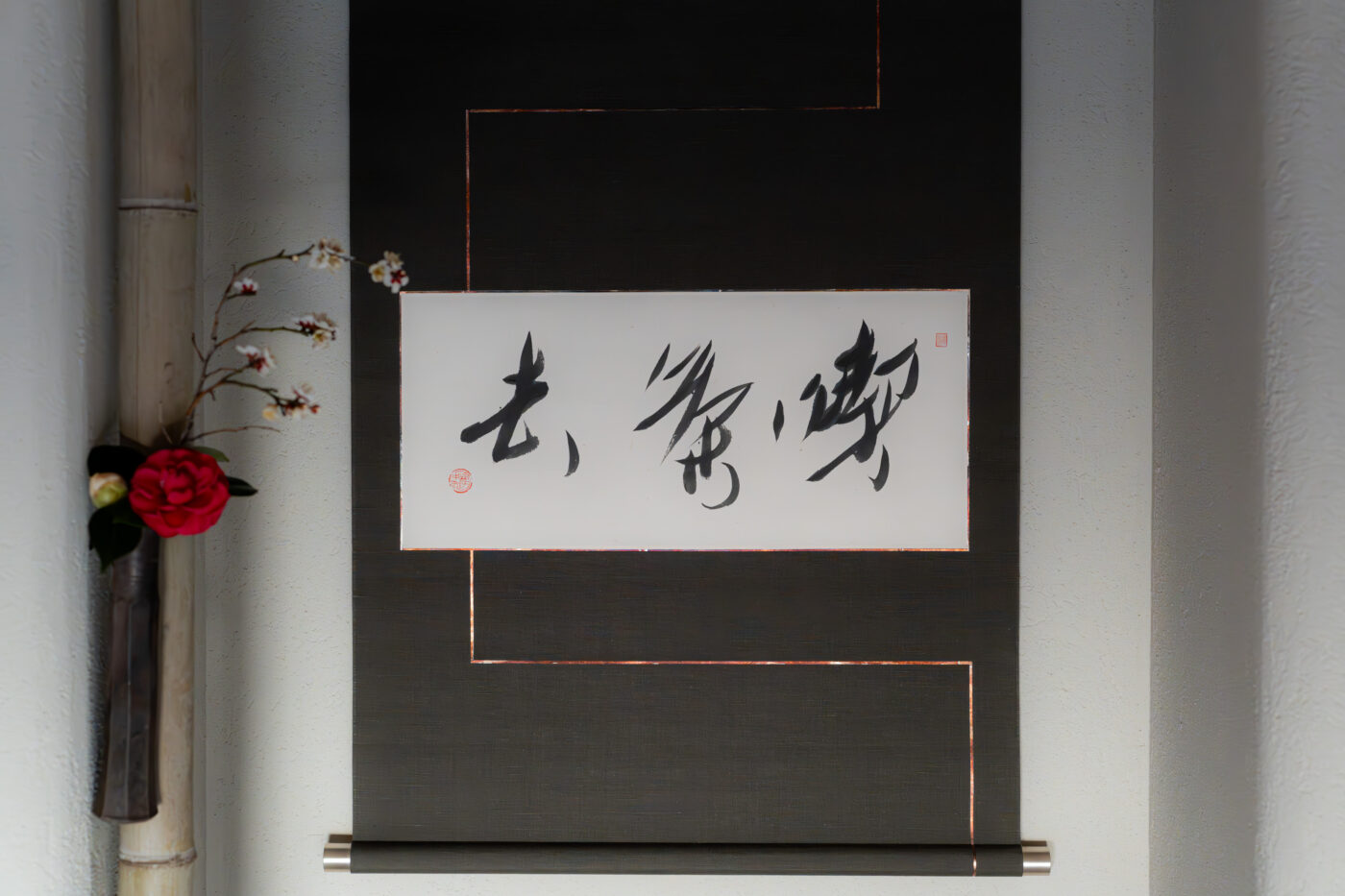

茶道では、お客を迎えてから見送るまでが「お点前」の一環とされる。茶室にかけられている「喫茶去(きっさこ)」の書、これは「お茶でもどうぞ」という意味の禅語だ。お茶を一服することで心を整え、日常の喧騒から解放される時間を作ること。そんな考え方が、ももとせにも活かされている。

茶道は格式のある伝統文化であり、修行なしに習得することはできない。実際に木口さん自身も茶道を学んでいるが、「何より大変なのは、通い続けること」だという。忙しい日常の中で、決まった曜日の決まった時間に稽古へ通うことは容易ではない。

そこで、「日本茶カフェ」という形をとり、誰でもその魅力に触れられるようにしたのが呑龍文庫ももとせという取り組みなのだ。

「茶道、そして日本茶インストラクター。大変な勉強や修行は、私たちがしてきました。お客様には、気軽にお茶の世界を体験してほしいんです」

空間づくりにおいては、ただくつろぐのではなく、ほんの少しの緊張感が漂う空間を意識したそう。心地よい静けさの中、目の前のお茶に集中することで心が研ぎ澄まされる。そして店を出た瞬間に、肩の力が抜けてほっとする。

「ハレとケ」という言葉がある。日常(ケ)と非日常(ハレ)。ももとせは、まさに「ケを見直すための、ハレの時間」を提供する場所だ。

「ケ枯れ」の私たちへ

茶道は、その精神性を過去から受け継ぎつつも、様式や手法を時代とともに変化させてきた文化だといわれている。

「先人たちがそれぞれの方法で茶道を続けてきたからこそ、その本質が現代にまで残っているんです。そして今、令和の時代において、『どんなお茶文化を残していくのか』が問われている。呑龍文庫ももとせは、それに対する一つの答えだと考えています」

現代社会は共働き世帯が増え、かつてのように家でゆっくりとお茶を飲む時間が当たり前にあるわけではない。ご近所付き合いのお茶会も減り、茶道教室に通う人も限られている。多忙な現代人にとって、「限られた時間を何に使うか」は大きな課題だ。雑多で刺激の強い情報が溢れる中で、あえて「お茶を飲む時間」に価値を見出すことには、どんな意味があるのだろうか。

木口さんは「現代人は、いわゆる“ケ枯れ”の状態にある」と指摘する。「ケ枯れ」とは、情報過多な日常の連続によって疲弊してしまうことだ。そんな時代だからこそ、「自分と向き合う時間」を生み出す文化である茶道が、いま必要なのかもしれない。

「お茶を飲む」という行為の中に、静かに自分を見つめる時間がある。そんな時間を、今の時代にどう届けるか——呑龍文庫ももとせは、群馬県太田市という場所で、そんな挑戦を続けているように見えた。

店を出たあとも、ふとした瞬間に、お茶を飲んで過ごした時間が思い出される。ゆっくりと息をつき、心がほどけるような余韻が続く。そしてここからまた、私たちは日常に戻っていく。

呑龍文庫ももとせ

群馬県太田市金山町14−7

TEL 0276-55-5460

営業時間 13:00~18:00(L.O. 17:30)

定休日 火曜・水曜・第一月曜

※1時間/1ドリンク制、予約推奨です。