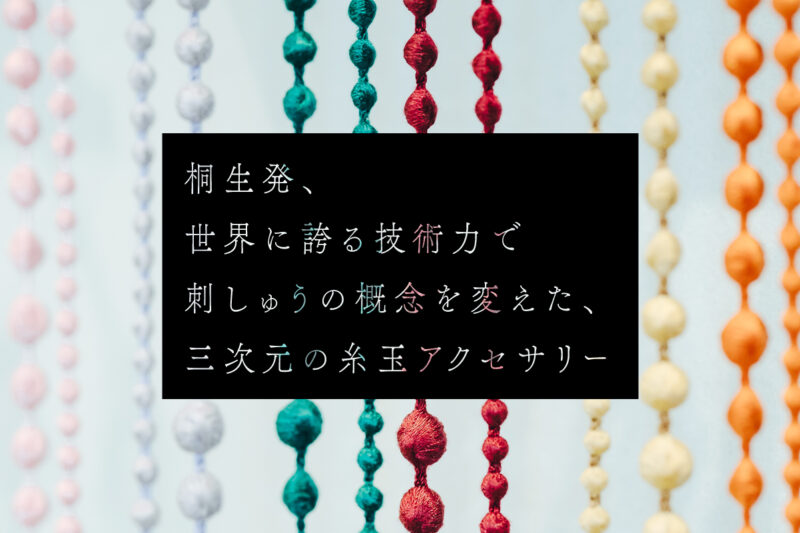

したたる雨粒を思わせるカラーバリエーション豊富なネックレス。刺しゅうの概念を変えた、と言えるのかもしれません。一般的なイメージの刺しゅうは、布地に模様や図柄を描き出す平面の装飾技術ですが、ビーズのようにコロコロとした「000(トリプル・オゥ)」の糸玉は三次元。布から独立した立体です。桐生の刺しゅう工房「笠盛」でブランドが誕生したのが2010年。伊勢丹バイヤーの目に止まり、ポップアップショップで紹介されて話題となり、今では中川政七商店など取扱店も増え、全国で購入できるようになりました。シンプルながら存在感があり、コーディネートの幅も広げてくれると評判のアクセサリーの製造現場を訪ねてきました。

挫折をばねにパリの見本市へ

糸だけでビーズや石のようなネックレスを形作っていることにまず驚かされます。重さは60cmのネックレスで6gほど。長時間つけても肩が凝らず、金属アレルギーの人も安心してつけられます。ベーシックカラーのトップスの挿し色にしたり、何色かを重ねづけしてみたり。長さを調整しつつ、自在にアレンジできるのも魅力です。

笠盛は和装帯の織物メーカーとしてスタートし、のちに刺しゅう専業となった創業143年の老舗。世界レベルの生産力と技術力を駆使し、ブランド服のロゴマークから紅白歌手の舞台衣装まで、刺しゅう周りの仕事を幅広くこなしてきました。

多くのメーカーがそうであるように、刺しゅう業などアパレル加工業も、巨大ファッションブランドのサプライチェーンの一翼として効率を求められる宿命にあります。価格競争が激しくなり、繊維企業がこぞって東南アジアに生産拠点を移した2000年代、笠盛もインドネシアに現地法人を設立した一時期がありました。しかし、生来の職人気質が社風の笠盛は、より安く、たくさん作るという方向性に大きく舵を切ることができませんでした。結局5年ほどでインドネシアからの撤退を余儀なくされてしまいます。

この時の挫折が、奇しくもトリプル・オゥの誕生につながったと、当時の社長・笠原康利さん(現会長)は自伝で回想しています。背水の陣で挑んだのは、下請けを脱する自社ブランド設立への道。オリジナル商品の開発に総力を挙げ、刺しゅうブランド「KASAMORI LACE」を立ち上げました。笠原会長は、開発したてのサンプルをパリの服飾資材の見本市「モーダモン」(現在のプルミエール・ヴィジョン服飾資材部門)に持ち込みます。世界100カ国以上から約6万人が来場するという、モード発信地・パリの見本市で笠盛の実力を見定める勝負に打って出たのです。

装飾を削ぎ落として見えたもの

パリの見本市で開発リーダーを務めたのは、現在トリプル・オゥ事業部のマネージャーとしてブランドをけん引する片倉洋一さんです。神奈川出身の片倉さんは、大学は工学部に進学。その後ロンドンへ渡り、テキスタイルを学びました。在学中からスイスの会社で名だたるブランドの仕事を手がけ、卒業後はパリでオートクチュールのメゾン(ブランド)のアトリエに入って研鑽を積んだそうです。森英恵さんの最後のオートクチュール制作にもフリーのデザイナーとしてかかわったという片倉さんは、最高峰のクラフトマンシップを経験して帰国。自ら希望して笠盛に入社しました。

片倉さんが桐生に興味を持ったのは、ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館でテキスタイル・プランナー、故・新井淳一さんの作品を見たことがきっかけでした。伝統的な手仕事と現代のテクノロジーを大胆に融合させた新井さんのテキスタイルに衝撃を受けた片倉さんは帰国後、新井さんの暮らす桐生を訪れます。タイミング良く、新井さんの大規模な回顧展にかかわるチャンスにも恵まれた片倉さんは、新井さんの創作スタイルから計り知れない影響を受けました。

新井淳一さんの創作活動に通底していたテクノロジーとアナログを融合させる世界観は、トリプル・オゥのビジョンにもつながるところがあります。

「パリのメゾンでは、デコラティブで華やかなものを作る仕事をずっとしてきました。それが日本に戻ってきて、世界から見た日本らしさ、笠盛らしさって何だろうと考えるうち、どんどん削ぎ落とすデザインになっていったんですよね。それまで僕がやってきた装飾性を極めたキラキラした世界とは真逆の世界観。日本のアクセサリーと言えば真珠。群馬らしい素材と言えばシルクですから、パールのネックレスをシルクの刺しゅうで作れないかと思ったのが最初でした」

片倉さんが目指したのは、削ぎ落としているのに足されているような、長く、飽きのこない美しさ。華やかなオートクチュールに接してきた片倉さんが行き着いた先がミニマルデザインの丸い玉だったとは、何とも興味深いエピソードです。

刺しゅうで建築を作る?

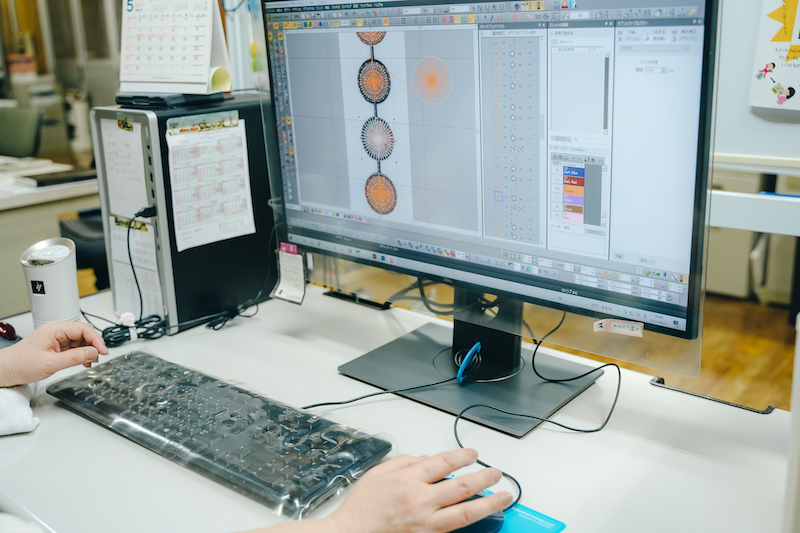

さて、トリプル・オゥの丸い玉を見てやはり気になるのは、三次元の刺しゅうがどのように作られるのか、というところです。

「原理的には簡単なんですよ」。営業課長の新井大樹さんがボールペンで円を描きながら、説明してくれました。

新井さんは円周上の一点からその反対側まで直線をぐっと引き、角度をずらしながら円の両端を行き来し、グリグリ線を重ねていきます。円の内側がみるみる放射線状の直線で埋まっていきます。「ミシン針がこのペンみたいな動きをします。これを回していくと糸は真ん中を一番通るので厚みが増して立体になっていくわけです。で、ミシンって下糸もあるじゃないですか。下も上と同じ動きをするから下側もこうなります」

新井さんは下弦の月のような半円を描き、上弦と合わせて円になることを図解してくれました。直線が無数に重なりながら旋回していくと、中央部は最も糸が行き来するので太さが増し、次第に玉が形成される、というわけです。

立体を作ることは、すなわち構造を作ること。平面を構成する従来の刺しゅうとは根本が違い、設計は建築に近寄ります。それでいて“資材”は糸ですから、内側に芯があるならともかく、柔らかな糸だけで玉の構造を設計するには、工学的なことも考えなくてはいけません。

新井さんによると、トリプル・オゥの玉に使う糸は主に4種。着け心地と見た目の美しさ、強度のトータルバランスを考え、服の裏地によく使われる光沢あるキュプラを中心にポリエステル、シルク、シルクリネンなど数種を組み合わせるそうです。太さや収縮率の異なる糸同士が重なるので玉がひしゃげたり、糸が切れるハプニングが度々起きます。

その都度、設計した片倉さんとプログラミングを担当するオペレーターが辛抱強いコミュニケーションで針の落下ポイントや円の軌道を0.1mm単位で微調整していきます。糸玉は気温や湿度の変化にも左右される繊細さがあり、成功率がだいぶ上がった今でも2人の細かなやりとりは続いているそうです。

トリプル・オゥの商品に使われる技法は「ケミカル刺しゅう」と呼ばれます。白い水溶性不織布に縫いつけてから、ぬるめのお湯に浸けると台布が溶け、刺しゅうだけが残ります。ドロドロに溶かした台布をきれいに手洗いしてとり除いたら、仕上げ工程に入ります。

形はほぼほぼデジタルミシンで出来上がりますが、玉から飛び出たわずかな糸を見つけて中に縫い込んだり、金具をつけたりするのはベテラン社員の丁寧な手作業。糸玉は地道なアナログ作業を経て、ようやく完成します。

まちうちで生まれる技術革新

繊維産業で長く栄えてきた桐生は「分業制のまち」、新井さんはそう言います。糸によりをかける撚糸、染め、織り、など小規模の企業がより集まっていて、それぞれが高い専門性を誇っています。その様はあたかも川の流れのようで、川上から川下まで、高品質な繊維製品が市内で完結できることは、他のまちには真似できない桐生の強み、と言えそうです。

トリプル・オゥのアクセサリーで使用しているシルクリネンの糸は、市内の糸商を窓口に広島の紡績メーカーと何度も話し合い、開発した特注品だそうです。麻(リネン)の温かみをキープしつつ、着けた時のゴワゴワした感じはない、見た目も使用感も気持ちの良い糸。そして、この糸に合う染めを相談した染色工場はご近所さん。麻の風合いを残す染色方法を探し求め、リネンだけ染まらない染めを採用しました。

新井さんと片倉さんは、こうした市内の専門業者とのコラボレーションで、桐生らしいもの作りの方向性が見えたような気がする、と話していました。例えば、糸作りの最初の部分を担う撚糸や染めのメーカーは、完成品を見る機会はそんなに多くありません。しかし、ご近所であればいつでも商品は見られますし、購入者から届いたうれしい声を伝えることもできます。互いの専門性を持ち寄り、まち全体の繊維企業のモチベーションを高めることも、トリプル・オゥの新たな目標になっています。

また、笠盛ではコロナ禍で新たなチャレンジも始めました。笠盛らしい刺しゅうマスクを作るプロジェクト「FACEDRESS」です。縦に縄模様を入れた斬新なデザインで、耐久性や着け心地にもこだわりました。制作と並行してクラウドファンディングに初挑戦。目標額は2時間半ほどで達成、最終的には990%に当たる99万2200円が集まり、大きな手応えを得ました。

以前から桐生の織物を取材する際によく聞くのが「進取の気性」という言葉。プログラミングの走りともいわれる難易度の高いジャカード織を習得した時代から、広い世界を目指し、ひるまず難題にチャレンジしてきた精神を表す言葉です。今回も取材中、この言葉が繰り返し頭の中によみがえってきました。桐生はいつ訪れても世界を舞台に活躍するクリエーターがいる、刺激にあふれたまちです。

000(トリプル・オゥ)ファクトリーショップ

- 毎月第1土曜・第3金土曜オープン

- 10:00〜18:00

- 0277-44–33585

- 桐生市三吉町1−3−3

※通常開店日以外に来店希望の場合、事前予約で対応してもらえます。