「高崎名物って何?」と聞かれれば、きっと多くの人が「だるま」と答えるはずですが、その作られ方や地場産業としての現状は、地元でも意外と知られていないのではないでしょうか? 一般に生産現場として取り上げられるのは、ベテラン職人が一意専心してひげを描き入れる最終工程。原料からかたどりする最初の部分は、見たことのない人の方が多いように思います。 “生地屋”といわれるだるまの成型を専門とする店は、60数軒の製造業者が軒を連ねる高崎市豊岡地区周辺でも4軒のみ。そのうちの1軒、上大島町の「だるまの幸喜」を訪ねました。

主原料は使用済のエッグトレー

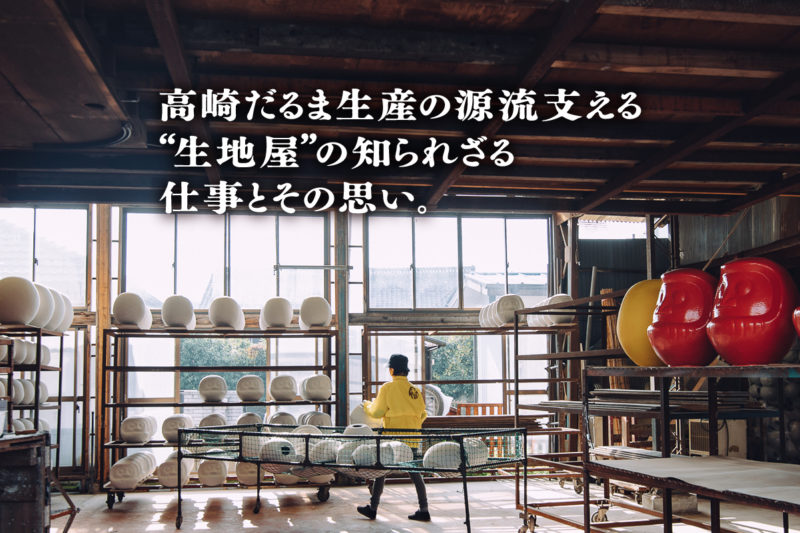

晩秋の濃い青空をバックに、ノーメイクのだるまがずらり鎮座している光景を初めて見ました。だるまの素顔って、遠目には石膏像のようにも見えるのですね。

だるまの原料は古紙。製造元ごとに独自の仕入れルートを持っていて、だるまの幸喜では使用済の卵の紙トレー(パルプモールド)を運送会社から引き取って主原料にしています。社長の旭剛正さんによれば、全部同じ古紙で作るとだるまの強度が落ちるので、古新聞など繊維の長さが異なる他の古紙も混ぜる必要があるとのこと。

「軽いからちょっと持ってみてください」と、旭さんはノーメイクのだるまを一つ手渡してくれました。片手でほとんど負担を感じない軽さでした。生地の乾燥中に強風が吹けば飛んでいってしまうこともあるそうです。

起き上がりこぼしにするため、底に貼りつけるのが「へった」と呼ばれる重り。呼び名は、高崎の方言で足の裏を“へった”と呼ぶことに由来するようです。原料の土は、近隣の瓦職人に頼んで取り寄せています。だるまのサイズに合わせて成型し、こちらもよく乾かします。

人形職人が農家に広めただるま

江戸後期、豊岡村(現在の高崎市豊岡地区)にだるま作りを広めたのは、武蔵国(今の東京西部から埼玉に渡る行政区)で修行を積んだ山懸友五郎という人形職人だといわれています(諸説あり)。だるまに赤い塗料を塗る前に、にかわと胡粉(貝を砕いた粉)を混ぜた白い絵具を地塗りしますが、これは日本人形やひな人形の顔に塗る絵具と同じものだそうです。

友五郎は帰郷後、疫病除けとして江戸で売られていただるまを基に、豊岡のだるまを作り始めました。1829(文政12)年、高崎田町で開かれていた定期市・六斎市を描いた版画にだるまを販売する様子を描いたものが残っていて、高崎だるま市のルーツを探る貴重な資料になっています。

紙はとても貴重だった江戸時代のこと。紙くず買いや紙くず拾い、古紙問屋といった回収業者が市中で使用済みの紙を集めて漉き返し業者に戻していたという話もあります。だるまの誕生も同時代ですから、おそらく自然な流れで使用済みの紙を原料に使ったのでしょう。

「冬にわらじを編んだりしたのと同じ感覚で、周辺農家も友五郎さんをまねてだるまを作り始めた。だから、今でも稲刈りが終わってからだるまを作り始めるうちもありますよ。農閑期の手仕事ですから、例えば過去帳とか、商人の家にあった大福帳とか書き損じ紙などをかき集めて再利用していたのではないでしょうか」、旭さんもそう話します。

だるまなど紙の工芸品を一般に“張り子”と呼ぶのは、木型の外側に湿らせた古紙をのりで貼りつけ、乾かしてから、へらではがした生地の製法に由来します。1個のだるまを作るのに木型一つ必要になるので、昔のだるま屋さんには、何十個、何百個と相当数の木型が転がっていたそうです。

生産効率を劇的に高めた工場

昭和50年代になると、だるま作りにも技術革新の波が訪れます。手作業だった生地製造工程にプラスチック加工などに用いる真空成型法が導入され、生産効率は飛躍的にアップしました。

当時から稼働してきた真空成型工場内では、だるまのサイズに応じた大小の木箱を担当する従業員の皆さんが黙々と作業していました。箱はたい焼き器のようにパカっと開くようになっていて、中には細かな穴がたくさん開いただるまの金型がはめ込まれています。木箱を原料液に沈め、真空ポンプにつないで吸引すると、金型に材料が吸着し、あっという間にだるまがかたどられます。手作業の時は細紙を貼り足して補強する手間もありましたが、真空成型では、つややかな美しい肌の生地を能率的に作ることができます。

後継ぎの若い職人が不在の現場

だるまの幸喜は、旭さんで2代目。1979年、父が内装業の傍らだるま製造を始めました。数年前に他界した旭さんの父親は、職人かたぎで無口な人だったそうです。口数は少なかったものの目配りが利き、要所要所で従業員に的確な助言をして職人を育成していた父の働きぶりは見事だったと、旭さんは振り返ります。

よりきめ細やかな仕事ができるよう、日々道具の手入れを怠らず、改良にも励んでいた父。「自分は到底越えられません」と謙遜する旭さんですが、道具の素材を比較検討したり、補強している現場を見せてもらい、職人としての心構えは間違いなく受け継がれている、と思いました。

実は、だるま作りと聞くと着色と仕上げの工程が真っ先に思い浮かぶので、アーティスティックな感性が求められる現場なのでは、という先入観がありました。そう伝えると、旭さんは「だるまは芸術作品ではないし、決して特別な仕事でもない」と強調します。

旭さんは、だるま職人の専門領域が仕上げに偏り、真空成型の担い手が不足していることに強い危機意識を持っていました。成型工程に関しては、同業者でも知らない人が多いといいます。

「製造組合の前理事長さんも『久々に成型やっているところに来たよ! そういやぁ、こうやって作ってたんだよな』と言っていたくらいですから(笑)。4軒のうち1軒がなくなっても、サプライチェーンの根元が切れるような感じですし、えらい騒ぎになると思う。うちも子どももいないですし、他もどこまで続けられるか。僕はあと5年が勝負だと思っています。当社もそうですが、現場に若い男の子がいないことが一番の問題。でも、若い子が家族を養えるくらい給料が払えますかといわれると、そこまで払えないのも現実なんです」

だるま職人として技術の研鑽を積んだ上で、自ら看板を上げて事業を起こすような、“これでメシ食ってくんだ”と腹を決めた若者が仲間に入ってくれれば…、と旭さんは胸の内を明かします。「まずは、若い有望な皆さんにやりがいを感じてもらえるような仕事に、我々がしていくことも必要ですよね」

現場の裏方が抱える窮状を初めて知りました。特にだるま生産のベースを支える真空成型工程の担い手不足は、一般にはほとんど知られていないのではないでしょうか。

アマビエとだるまに共通する因縁

さて、だるまの幸喜は、新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた当初、SNSで話題になったアマビエのミニだるまを先駆けて作った店です。今では各店がオリジナルのアマビエだるまを作り始め、コロナ禍で話題を集めています。

「アマビエは江戸後期(1846年)の瓦版に載っていた肥後国(今の熊本県)の妖怪で、今後6年の豊作と疫病を預言し、疫病が流行ったら私の姿を皆に見せなさいと言い残して消えた、と伝えられています。だるまもまさに同じ頃、疫病除けで作られ始めた経緯がありますから “因縁”が非常に近い。別に印刷しなくてもいいから、SNSでみんなに見てもらおうか、と作ってみたものです」

因縁とは、だるまのモチーフとなった禅宗の開祖・達磨大師の教えの中心にある仏教思想。縁起もほぼ同義です。お寺や市など、特別な場所で販売されてきただるまは、未来をプラスに転じたいという人々の祈りも背負うことで縁をつなぎ、広く親しまれてきた経緯があります。

「正直だるまは、人間の衣食住に匹敵する生活必需品ではないですよね。じゃあ、なぜ作られているかという原点に立ち返ると、やはり人には文化が必要だということ。日本の気候風土の中で、長年に渡って培われてきた民族性や価値観に根づいたもの、寄り添ったものだと思うんです」、旭さんはそう話します。

旭さんが、だるま職人を“普通の仕事”と表現し、「銀行員や保険の営業と大して変わらない」と考える根拠もそこにあるようです。

「『あなたが作っただるまだから、毎年あなたのところに買いに来ています』と言ってくださるお客さまを大切にしたい。でも、それって金融機関の商品でも、保険屋さんの商品でも基本は同じですよね。一般の方から見たらどの店の高崎だるまもさほど変わりませんから、だとしたら、それを介したコミュニケーションだったり、情報発信だったり、個人のパーソナリティの質によるところが大きいわけです。人と人のつながりができて、初めて我々はお代をいただけて、生産活動ができる。だるまのルーツである縁起をないがしろにして、だるま屋さんは成り立たないというところに立ち返るのかなと思っています」

だるまの幸喜でも、お客さまに店に足を運んでもらえるよう、コミュニケーションをとれるスペースを設けた。「こういった空間でお話ができるようになったのは、ちょっとした進歩かな」

たくさん作って安く売るというビジネスモデルは成立しないのがだるま。粋なコミュニケーションといえば、私も、年明けの初市で見た売り手と買い手の軽妙なやりとりが幼い頃の記憶に残っています。

コロナ感染予防のため、対面が避けられる昨今。「変な話、画面越し、電話越し、人越しであっても本当にこの仕事をしていると、常にそういうこと(人の縁)を意識するんですよ。そういうことに思いを馳せる一つのアイテムとしてだるまがあると思っていただけると面白いかなぁ」

高崎市上大島町12-7 直売店営業時間:9時〜16時(土日休) お問い合わせ : 027-344-1043