日本のお祭りや駄菓子屋などのシーンで、子どもたちを楽しい音と鮮やかな色で楽しませてきた「毛笛」というおもちゃ。次々と製造業者が廃業していく中、最後まで作り続けたのは富岡市の「ヤマガタ玩具」でした。お手頃な価格からは想像もつかない作り方、そして毛笛に込められた静かな愛についてご紹介します。

蒸した気温、油と煙の匂い、ヘラと鉄板がぶつかる音、子どもたちの黄色い声……。

日本のお祭りや縁日には、他の何とも形容しがたい独特の雰囲気が漂う。

その空気の中で、ひときわ目立つ「プーーー!」という音が鳴り響くことがある。

音の正体は、太いストローのようなパイプと風船でできたおもちゃ、毛笛だ。

ブーブー風船とも言われるこのおもちゃ。

派手な原色使いと「爆音」と呼ぶにふさわしい笛の音で、シンプルながら強烈な記憶を子どもたちに刻み込んできた。

日本全国のお祭り屋台や駄菓子屋で50円〜100円程度で販売されているので、「名前は知らないけど存在は知っている」という方も多いのではないだろうか。

実はこの毛笛、群馬県富岡市の「有限会社ヤマガタ玩具」が唯一製造を行ない、「やまちゃん毛笛」という名称で販売している。

もともとは卸業者として毛笛と関わってきた会社だが、製造を担当していた業者が人材不足で軒並み廃業してしまったため、製造から販売までの全ての工程をヤマガタ玩具が手がけることとなったのだ。

そうして令和の時代まで受け継がれてきた毛笛だが、予定では2019年をもって製造が終了……つまり、最後の砦だったヤマガタ玩具は、すでに廃業が決まっている。

ハレの日を、音と色で彩ってきた毛笛。

そのバックグラウンド、そして驚きの製造過程について教えてくれたのは、ヤマガタ玩具を営む山縣隆さんと妻の和子さんだ。

逆らえない人材不足の波、「作り手」がいなくなること

山縣さんの毛笛づくりは、小学校5年生のときに富岡市内のメーカーで制作を手伝ったことから始まる。その頃の素材はプラスチックではなかった。

笛とパイプ部分はひとつのパーツでできており、山によく群生している「篠竹」が使われていたのだ。そこに「経木」という材木加工品(おにぎりなどを包むために使われる薄い木の板)を貼り付け、カバーとしていた。その端に風船をかぶせ、糸で縛り、羽をつけたら完成。

ただ当時の風船は膨らんだあとの「戻り」が悪く、一度膨らませると自動的には元に戻らない。再度遊ぶためには、火に当てて形状を戻さなければならなかったそうだ。

そこからプラスチック製に変わり、毛笛は日本国内に広く流通した。冒頭でも述べた通り、ヤマガタ玩具は毛笛の検品や梱包などを担当していた卸業者であり、それぞれのパーツの製造は群馬県内外の業者が担っていた。

しかし時は流れ、ヤマガタ玩具が毛笛の卸を続ける中、それらの業者は廃業という選択を取らざるを得なくなった。最初はパイプの製造者だけだったが、最終的には全ての下請けが退いてしまった。

電子玩具の普及などで需要が少なくなったこともあるが、もっとも大きな原因は人材不足。

それでも、この世に毛笛を残していきたいという思いから、ヤマガタ玩具ですべての製造を引き受けた。

また、もともとパイプの原材料にはポリ塩化ビニルが使われていたが、安全性への配慮で法制限がかかり、ABS樹脂という素材になった。

毛笛の羽の染料も、同様に安全性への配慮から、食用のものが使われている。これらの材料変更はヤマガタ玩具が製造を引き継いでからのこと。だから、自分たちで工夫しなければならなかった。

最初は食用染料だけでは色が定着せず、試行錯誤の末、酢酸に漬け込めばよいことを発見した。漬物にお酢が使われていることからヒントを得、「やってみて気づいた」のだそうだ。

毛笛の発祥については、山縣さんでさえ知らない。山縣さんが子どもの頃から当たり前のように普及していたからだ。一説によると明治時代からそれらしきものは存在していたらしいが、山縣さんと和子さんは「戦後くらいかな」と推測している。

そして、そんな長い歴史を持つおもちゃの製造が、今まさに終わろうとしている。下請け業者からバトンを受け取ってからはご夫婦が二人三脚でほとんどの毛笛を作ってきたわけだが、それは永久に続けられるものではないのも事実だ。

すべて、自分たちで。毛笛はこう作られる

毛笛は、大きく分けて4つのパーツから出来ている。

パイプ、風船、羽、そして笛。笛は外側からは見えないが、パイプと風船の継ぎ目あたりに入っている。

パーツごとに製造工程が異なり、機械も別々のものを使う。

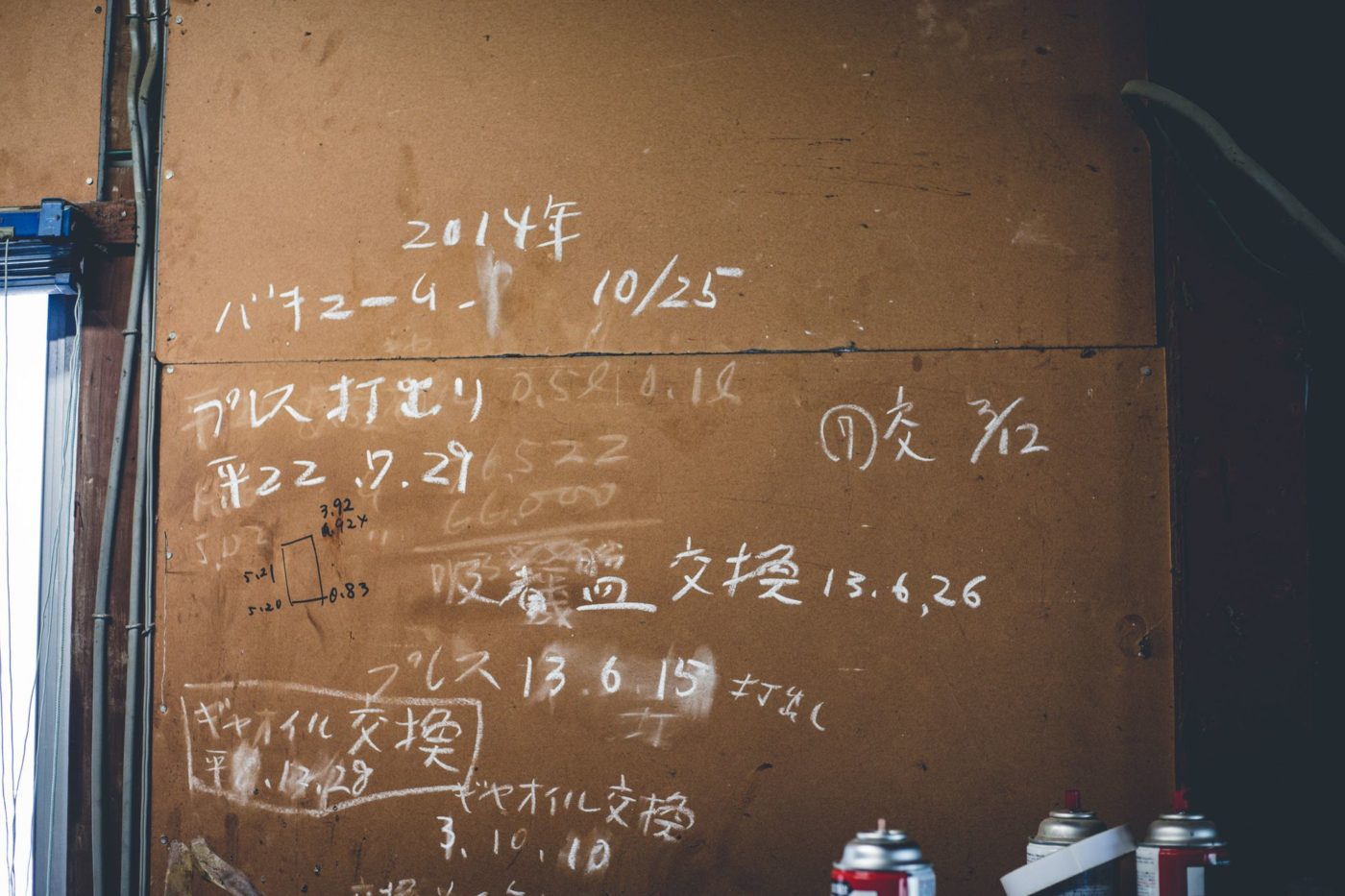

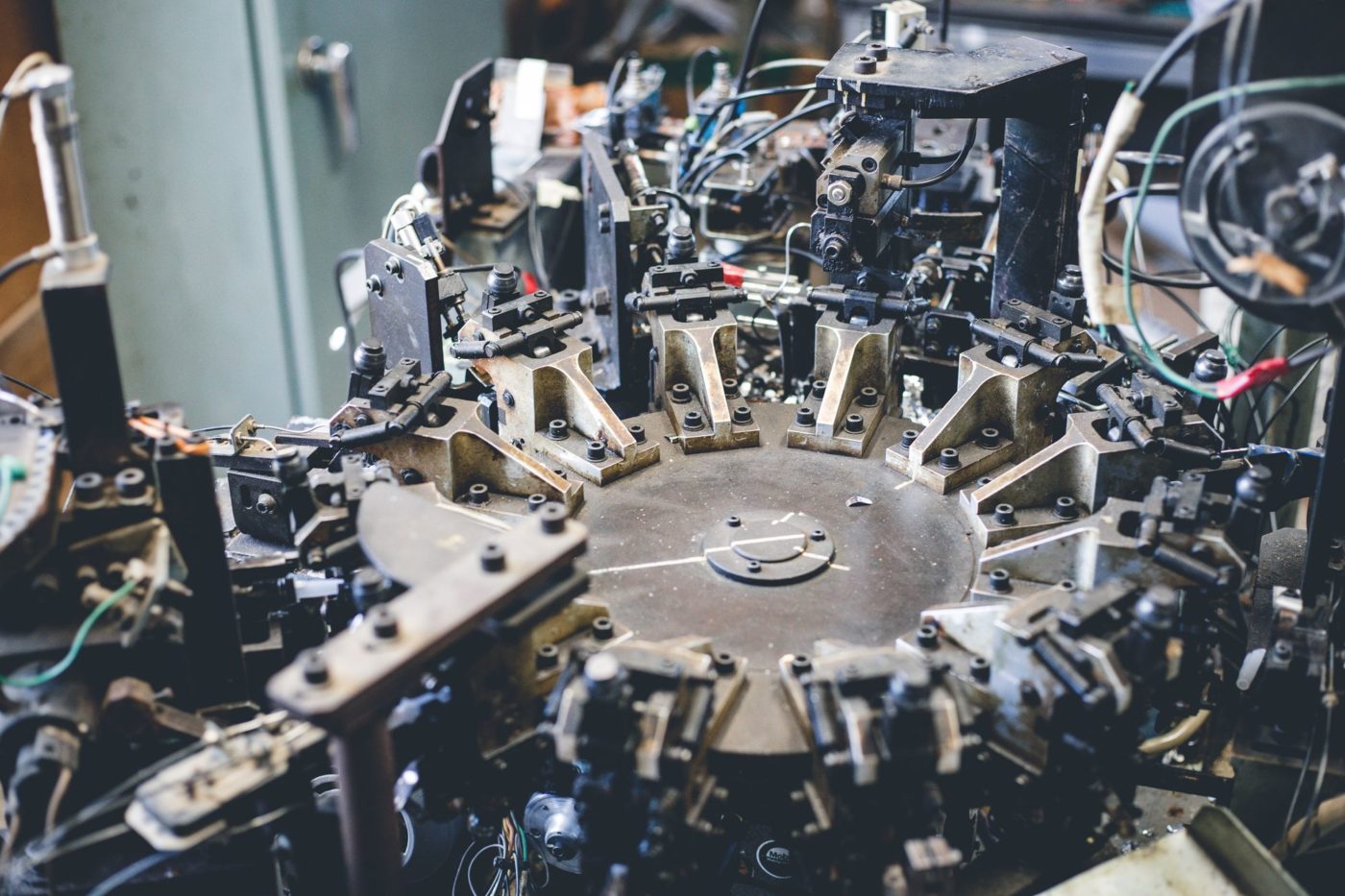

山縣さんがまず紹介してくださったのは、笛部分をつくる機械。

子どもが吹いても、自動車のクラクションのような爆音が鳴らせる笛。実はこの笛だけでも3つの部品から出来ており、毛笛をつくるためにはそれらを組み合わせる必要があるのだ。

ロボット感満載、構造がむき出しで凄みのあるマシンは、笛自動組立機と呼ぶもの。

中央の円盤が30°回転して、笛ひとつひとつを繰り出していく。シュー、カシャン、カシャンと音を立てながら動くそのメカニカルさには、ずっと見ていられるような不思議な魅力がある。

毛笛づくりを受け継ぐにあたりオーダーメイドした組立機は、1300万円ほどかけて購入した一点物。

それでもしばらく使っていると調子が悪くなり、高頻度で停止するようになってしまったそうだ。

しかし当時すでに、この機械を修理できる人間はいなかった。山縣さんは考えるより先に、自分で手直ししながら使い続けることを選択した。悩みながらもすべて自分の手で行なうところに、技術者の気質を感じずにはいられなかった。

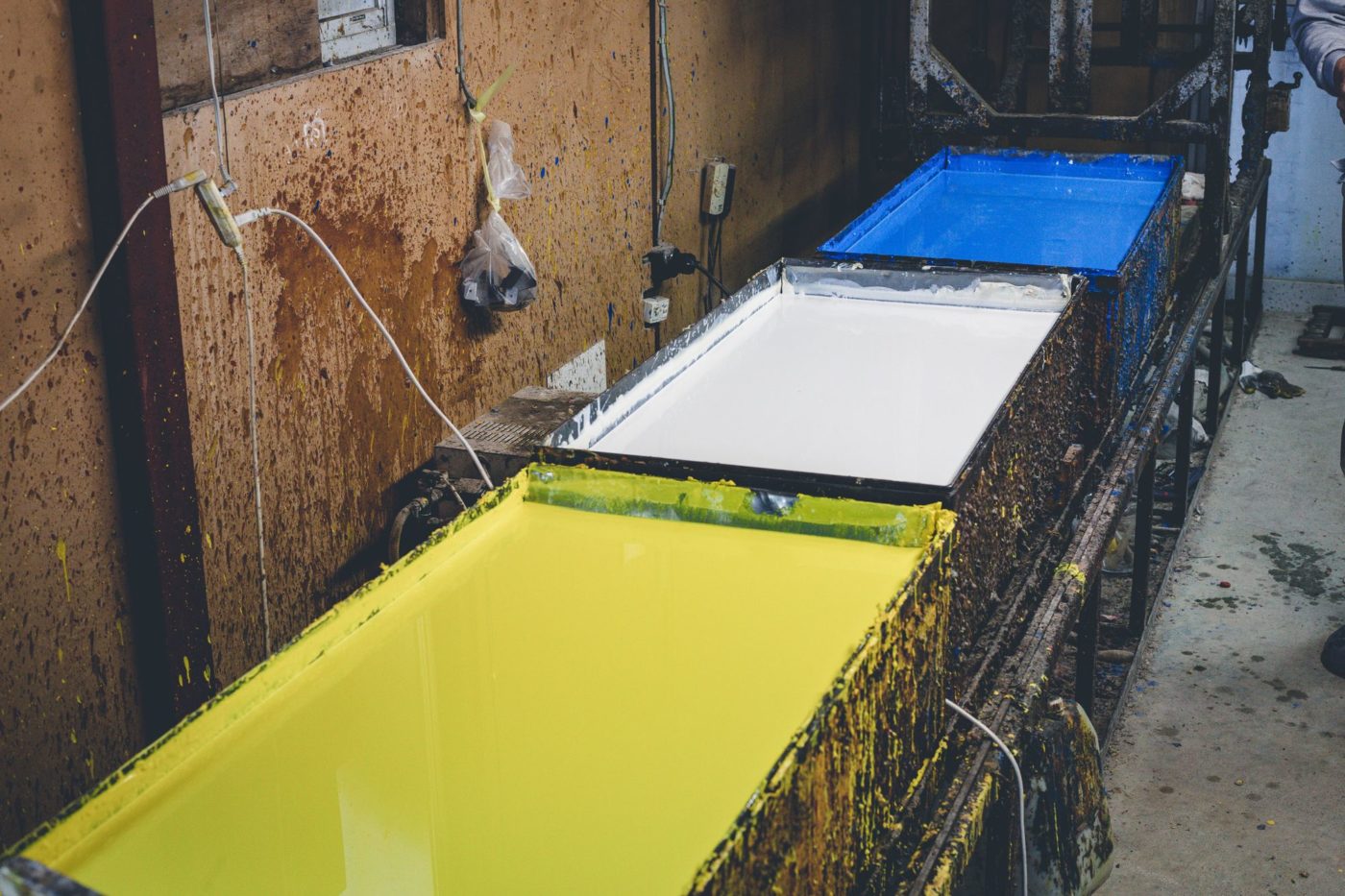

次に見ることができたのは、風船作りの現場。

毛笛の風船は、「子どもの小さな体でも膨らませられるように」と、通常のものより薄くなっている。これを作るのは、毛笛作りの過程で最も大変な作業だ。

まずは、全部で4500個あるというガラス型に風船液を纏わせる。

山縣さんが金属製ボックスの蓋を開けると、刺激的な原色の風船液が現れた。それと同時に、揮発したアンモニアの臭いが鼻粘膜をつんざく。「においが凄いよ!」と事前に警告してくださっていたため覚悟はしていたが、想像を超えた臭気につい顔をしかめてしまう。

型は、ひとまとまりで5kgの重さがある。これを先ほどの風船液に浸し、ガス炉で温める。数秒経ったら取り出し、上下を返して再度加温する。そしてこの間に次の型を炉にセットし、数秒後また取り出す……これを絶え間なく繰り返していく。

成形された風船は、和子さんが型からくるくると外す。こうして、たった二人によって大量の風船が製造されてきた。

「風船を作らなければ、続けられるんだけどねえ」

透明なガラス型を見つめながら、山縣さんはそうつぶやいた。

スピードと体力が求められる風船作りは身体への負担が大きい。ヤマガタ玩具の廃業は、これを長く続けられないことを悟った上での判断だった。

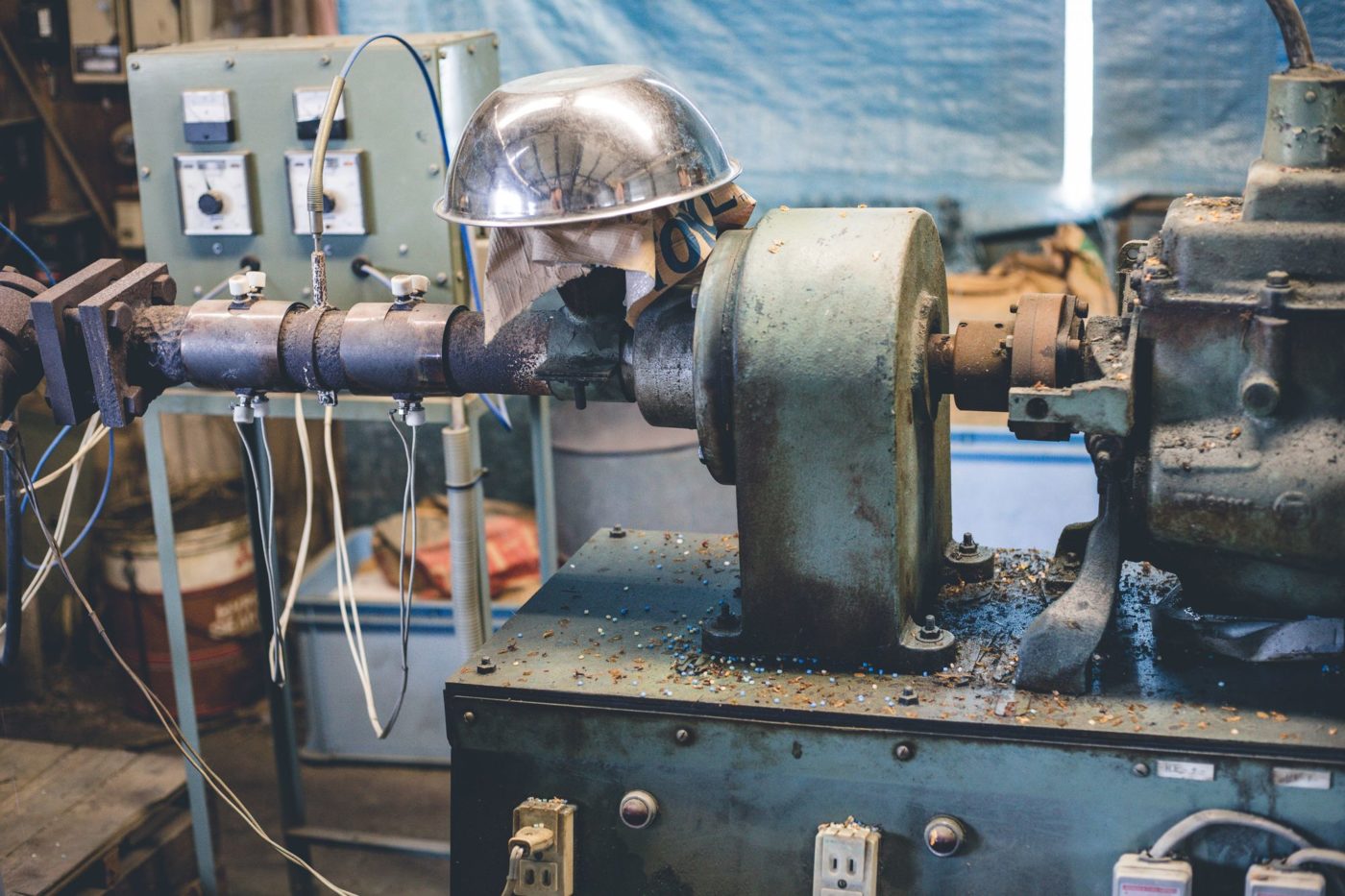

「次はこっちね」と、向かいに佇む大きな倉庫に案内される。ここはパイプの製造現場だ。

一般的なストローより太めに作られたカラフルなパイプ。ハレの日を絶妙に表現する色使いが、自分の中にある「お祭り」の思い出とリンクする。

手間が増えるはずなのに、わざわざ2色にしている理由は、「そのほうが綺麗だから」。

プラスチック素材のペレットを乾燥して着色。そして加熱し、溶かした後に成形機から引き出すと、細長いパイプとなる。ペレットは2種類使って、縞模様をつくっている。

この成形機をヤマガタ玩具へと引き継いだのは、名古屋でパイプを製造していた工場。「もう、ウチではやらないからね」と譲り受け、こちらも修理を続けながら使ってきた。

最後に取り付けるのは、鮮やかなニワトリの羽だ。もともと着色されているものを仕入れているのかと思いきや、これもヤマガタ玩具で染色しているそうだ。

子どもが口に入れても問題ないように、食用の染料で染められた羽。毛笛には2色の組み合わせで取り付けられているが、必ず赤色を含めるようにしている。これも、「子どもたちが喜んでくれるように」という想いから選択してきたことだ。

毛笛の「音を出す」という機能に影響するものではないが、わざわざ自分たちで染め、色使いにも気を配る。このような細部へのこだわりが毛笛をロングセラーにしたのかもしれない。

また外箱のイラストは、印刷業をしている山縣さんの兄が描いたものだ。右下の女の子は、お兄さんがご自分の娘さんをモデルにしたそう。 昭和44年〜54年あたりに採用したものらしく、その時代の面影を確かに感じる貴重なデザインになっている。

なくなってしまうもの、それでも残るもの

最後に製作所の隣にあるご自宅に案内していただき、ご夫婦に様々なエピソードを教えていただいた。

過去に志村けんさんから巨大風船を発注されたこと、テレビ局から取材されたこと、その取材が丸1日かかって大変だったこと。そして、廃業を決意したときのこと。

毎日のように大量の毛笛を作っていく中で、山縣さんは、体力の要る風船づくりに限界を感じていた。そしてある日、和子さんに「かあちゃんどうですか、こういう気持ちなんだけど」と伝えたところ、返ってきたのは「じゃあ、やめますか」という言葉だった。

長く寄り添い、信頼し合っているお二人だからこそ、辞めどきにも異論は生まれなかった。

ヤマガタ玩具の廃業を知った東京の会社が、事業を継ぐ交渉にやってきたこともあるそうだ。

そこで提案されたのは、毛笛1本あたりの価格を今の2倍程度にして販売する計画だった。その理由は、ヤマガタ玩具のように販売会社自身が製造するのではなく、下請けに任せるためだ。関わる人数が増えれば、利益を出す必要が出てくる。

しかし山縣さんと和子さんは、毛笛の価格を倍にすると、ほとんどの小売店が仕入れなくなることも分かっていた。

「中間の人が儲かってもダメなんだよな。小売がうんと儲かるようにしてやらないと、扱わなくなっちゃうから。」

結局その会社からの提案は断らざるを得なかった。現代において事業を継続するには利益を捻出しなければならないが、そもそも小売店が取り扱わなければ販売することができないのだ。

さらに、毛笛の製造には、様々なハードルがある。 スピーディーな作業が多いため、作り手は最低二人いなければならないし、それは誰でもいいわけではない。

長期間ひとつの仕事を突き詰めたことで培われた経験や、制度に合わせて臨機応変に対応するセンスが必要になる。場所や設備の条件も厳しい。もちろん家族や周囲の人の手助けがあることも重要だ。

また、毛笛の風船づくりに使用する「水」にも厳しい条件がある。ヤマガタ玩具では国峰(甘楽町にある地名)で採れた井戸水を使って風船液を作っていたのだが、これを水道水に替えると、穴が空いたりパンクしたりする「質の悪い風船」ができてしまう。

さらに言えば、湧き水ならどこでも良いというわけでもない。一度、秩父で採れた石灰系の水を使ってみたところ、少量入れただけで風船がダメになってしまったそうだ。

ご夫婦は毛笛の製造継続について、「誰かやりたいってんなら、この場所を貸してもいいし、機械の使い方は全部教える。ただ、大ごとな仕事だよ。私たちは惰性でやってきただけ。生活に困らないためには、やるしかなかったんだよ。」と語った。

人手、経験、センス、設備、場所性、そして「生活のため」に匹敵する覚悟。この小さなおもちゃは、たくさんの要素を器用に組み上げて作られていた。

お二人にとって、毛笛は人生そのものだ。

子どもたちが毛笛で遊ぶ姿に喜びを感じ、下請け業者が廃業すれば自分たちが引き継ぎ、様々な困難を乗り越えて製造を続けてきた。お二人は「惰性だ」とは言うが、そこには紛れもない毛笛への愛があるように感じた。

最後に何か一言あれば、とお願いすると、

「今ある材料限りで製造は終わりですけどね、これから玩具をつくる人たちには、あんまり欲を出さないようにやってくれれば一番いいですね。」

そして、

「あとは少しでも長生きして、趣味の釣りを一生懸命したいかな」

と続けた。

やまちゃん毛笛。もしかしたら、来年には店頭で見ることができなくなってしまうかもしれない。

たとえその時が訪れても、「風船づくりが一番大変なんだよな」「そうだねえ」と笑う二人の姿を忘れることはないだろう。